À bien des égards, Michel Onfray fait partie des lectures qui m’ont ouvert l’esprit. Par son incarnation d’abord : si beaucoup croient à la primauté des idées sur la matière, Onfray assume l’influence de son expérience sur sa pensée. Chaque idée prend racine non pas simplement dans l’intellect, mais dans l’expérience. Et, si l’expérience n’a pas valeur de démonstration, celle-ci permet de comprendre comment se déploient les idées dans un système. C’est pour cela qu’il fait beaucoup référence à son expérience personnelle : son père ouvrier agricole et sa mère femme de ménage, le coiffeur de son village, son maître Lucien Jerphagnon, la maladie et le décès de sa première épouse, ses soucis de santé dont un infarctus et un AVC, etc., sont autant de moments où le réel est venu nourrir sa pensée. De plus, il est celui par qui j’ai compris que plus que de juger les situations et dire ce qui est bien où mal, il était important de faire la genèse, la généalogie des choses, des idées, pour pouvoir les comprendre et éventuellement les déconstruire ou les combattre. Comme lorsque après les attentats de Paris, plutôt que de dire « je suis/je ne suis pas Charlie », il s’attelait à essayer de comprendre comment ces attentats avaient été rendus possibles; quels étaient les engrenages mis bout à bout et avaient conduit à ces événements. Enfin, il est un de ceux qui ont attiré mon attention sur le poids des mots. Alors que certaines occurrences sont utilisées à tort ou à travers, Onfray rappelle que les mots ont un sens, et que le tordre revient bien souvent à l’amoindrir. En traitant, par exemple, tel ou tel de fasciste à tort et à travers, dit-il, on finit par amoindrir ce qu’était vraiment le fascisme. En cela, il fut pour moi vecteur d’ouverture, d’autant plus dans une période de ma vie où après avoir quitté le milieu évangélique, j’avais besoin de poser et de cadrer ma pensée.

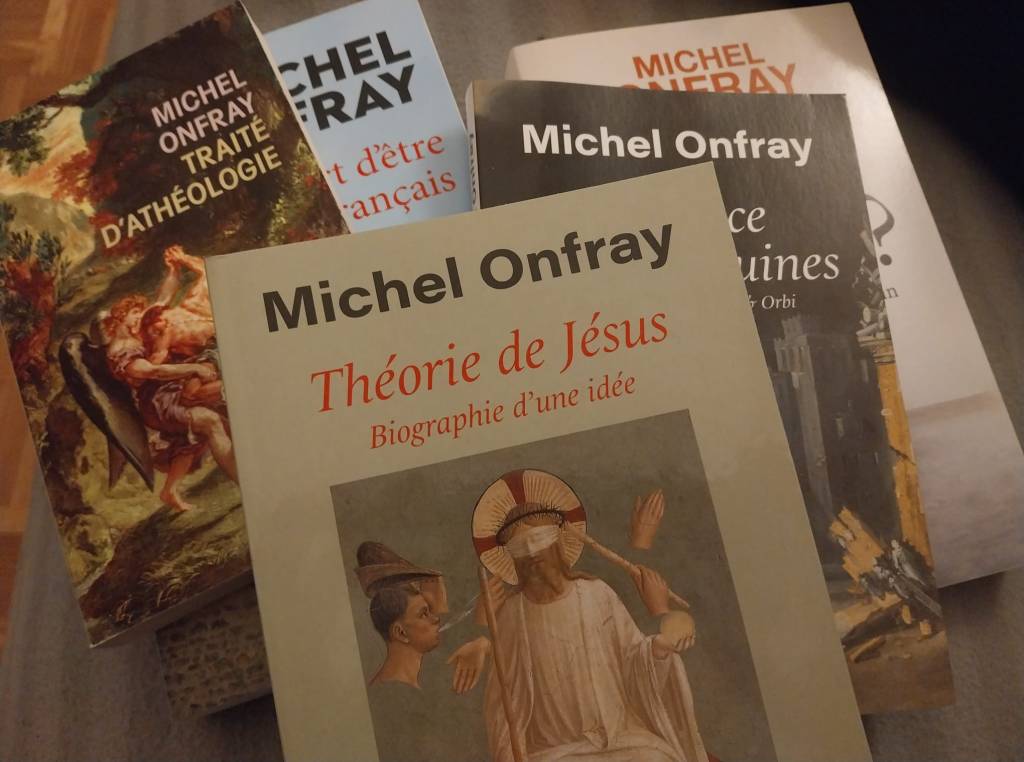

Ceci étant dit, je ne suis pas « onfrayien » pour autant. Même si je me reconnais comme lui un penchant pour une gauche libertaire proudhonienne et si je continue de lire ses ouvrages, à bien des égards, je suis en désaccord avec lui. Aussi, bien que liés, je distingue son travail de penseur/philosophe à celui de commentateur. Plusieurs de ses livres comme « la Nef des fous », ou ses carnets de campagne, même s’il y a un ton voltairien/swiftien qui n’est pas pour me déplaire, m’intéressent moins. Les livres écrits « à chaud » comme « la vengeance du pangolin » ne m’ont pas intéressé non plus. Je n’ai donc pas d’avis tranché sur tous ses propos. J’aime trier et prendre ce qu’il y a à prendre dans ce que je lis, rejeter ce qui me paraît inadéquat. C’est l’état d’esprit dans lequel je suis après la lecture de son livre « Théorie de Jésus ». Il me semble qu’il y a de quoi nourrir la question du mythe et la fécondité de cette idée. En revanche, j’ai beaucoup plus de peine avec sa proposition herméneutique.

La posture de l’auteur

Avant d’aller dans le livre « Théorie de Jésus », il faut dire quelques mots sur l’auteur. Michel Onfray est athée. À ce titre, vous pouvez lire son « traité d’athéologie » où il exprime assez explicitement sa position et ses vues sur l’existence de Dieu. Quant à la religion, il n’a rien contre elle en soi, même s’il se permet une critique acerbe des religions théistes. Il a coutume de dire qu’il n’a rien contre les agenouillés, mais qu’il en a contre les agenouilleurs. Libertaire, il considère, en effet, que chacun est libre de croire ou non et ne stigmatise pas les individus en fonction de leurs croyances. Preuve en est son amitié née d’avec le rabbin Michael Azoulay suite à leur correspondance qui a donné le livre « Dieu ? Le philosophe et le rabbin ». En revanche, il a beaucoup plus de peine avec les systèmes religieux qu’ils jugent aliénants et oppressifs. S’il est athée, il se présente comme athée chrétien. Comprendre : athée de culture chrétienne. Culture qu’il aime et dont il défend les racines judéo-chrétiennes. Enfin, dans les différents récits d’Onfray sur la religion chrétienne, il se place généralement en écho à un contexte français, et donc catholique. En effet, plusieurs critiques qu’il porte au catholicisme ne me semblent pas concerner le milieu protestant. Inversement, il y a beaucoup de choses du monde protestant qu’il ne critique pas alors qu’il y aurait à dire.

Dans son traité d’athéologie, il exprime comment à ses yeux les témoignages positifs des croyants ne sont en rien une garantie de quoi que ce soit, compte tenu du nombre de témoignages négatifs : être croyant n’est gage de rien moralement parlant. Il met en avant l’aliénation interne aux institutions religieuses et pointe du doigt la trop grande ignorance de ceux qui pratiquent les religions en expliquant que mémorisation n’a pas valeur de pensée, et que reproduction des rites n’a pas valeur d’intelligence. À ce titre, les craintes d’Onfray ne me paraissent pas absurdes lorsque je vois passer des vidéos nous expliquant ce qu’est la démarche catholique :

Comme le dit frère Paul-Adrien, le christianisme est d’abord une religion orale, établie sur le témoignage d’une communauté, et il ne se présente pas comme une religion du livre. L’Église catholique, étant hypothétiquement et selon elle-même la garante de ce témoignage, ne fonctionne pas selon le principe de la sola scriptura (l’Écriture seule) des protestants. Schématiquement, le croyant catholique n’est donc pas appelé à lire la Bible et à l’interpréter, mais à soumettre son jugement à l’enseignement de l’Église, qui viendra apporter la lumière sur les textes, aider à leur compréhension. Pour le dire autrement : le croyant n’interprète pas les textes, mais il suit l’enseignement de l’institution. On comprend ainsi mieux ce qu’Onfray veut dire lorsqu’il parle des agenouilleurs et des agenouillés. D’ailleurs, la remise en question n’est pas non plus à l’ordre du jour, puisque la démarche catholique se propose également de se soumettre aux dogmes. Là encore, il y a une opposition de fond avec la démarche protestante : comme me le disait une personne lors d’un débat dernièrement, il y a dogme parce qu’il a eu querelle théologique dans le passé, alors que le protestantisme n’arrête pas de dogme précisément parce qu’il y a et parce qu’il encourage la querelle théologique, et par extension les divergences de point de vue. (Encore que pour nuancer cette différence, on pourrait aussi dire que dans le protestantisme, plus l’on va dans la lecture littérale des textes, moins la pluralité de perspectives est encouragée.) Pour schématiser, d’un côté, on cherche l’uniformisation par le catéchisme alors que de l’autre, on cherche l’intersubjectivité. Bien évidemment, Onfray fustige l’idée d’un corpus de vérité auquel il ne faudrait surtout pas toucher, et est donc très critique envers la foi catholique. Même s’il dit qu’il se plairait dans une vie monacale, tant celle-ci ressemble à son quotidien de lecteur/écrivain, je pense que s’il était croyant, il aurait une affinité protestante réformée assez marquée.

Pour autant, s’il fustige le théisme de manière générale, il veut ne pas nier un héritage qu’il souhaite défendre. Dans « Patience dans les ruines », il dit ceci : « Il me semblait que, contemporain à ma manière des sermons d’Augustin sur la chute de Rome, je quittais un monastère (note : l’abbaye de Lagrasse) où la résistance à la barbarie se faisait d’une manière simple : avec la messe en machine de guerre, on y célèbre deux mille ans plus tard une civilisation de l’allégorie et du symbole. Comment, à défaut de croire, pourrais-je ne pas me faire le compagnon de route de cette culture, la mienne, qui a rendu possible cette civilisation, la mienne ? Comment, en effet ? » (p.49) Plus loin, il dira : « Pour l’heure, que peuvent ces vies monastiques dans un temps où la civilisation judéo-chrétienne s’effondre ? Porter la mémoire. Et pour cette phorie, comme on porte un flambeau, pas besoin de croire en Dieu. J’en suis. » (p.95) En réalité, la culture qu’Onfray défend me semble plutôt procéder de ce qui se trouve associé à l’esprit français post-réforme. Dans son livre « L’art d’être français », il dit ceci : « La nuit de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572, a lieu un massacre qui se poursuit hors de Paris dans plusieurs grandes villes de province et ce pendant plusieurs semaines. Ce carnage ouvre une page nouvelle de l’histoire de France. Jusqu’alors, le pays a connu un millénaire catholique ; après cette terrible nuit, un nettoyage du judéo-christianisme s’effectue avec l’aide de grands noms de la littérature, des idées, du théâtre. Il n’est alors pas question d’abolir la religion catholique mais de desserrer l’étau dans lequel la civilisation ne peut donner sa pleine mesure. C’est donc après cette date que la France invente ce qui va donner lieu à des visions du monde élargies qui se trouvent ensuite associées à l’esprit français » (p.24).

Michel Onfray reconnait dans l’iconophilie chrétienne la naissance de la figuration, et par filiation, de l’art tel qu’on le connait en occident. (Parallèlement, il voit dans l’opposé, l’iconoclastie juive, la naissance du génie herméneutique.) Ainsi, tout en reconnaissant son histoire et son héritage, il rejette l’aspect religieux oppressif y relatif pour n’en garder que ce qui a permis d’arriver à ce que je crois être son point de départ dans l’art d’être français, et la culture qu’il veut défendre : Montaigne. Dans son livre « L’art d’être français » il s’attache donc à ces objets de culture « post hégémonie catholique » que sont Montaigne donc, mais également Descartes, Rabelais, Voltaire, Marivaux, Hugo, chez qui il puise un art d’être français qu’il oppose à ce qu’il considère être des dérives de la pensée comme l’antispécisme ou le néoféminisme pour ne citer qu’eux. Michel Onfray se cantonnera ensuite à défendre sa culture contre ce qu’il nomme le « wokisme », contre la « cancel culture », et dans le but de combattre l’idéologie transhumaniste, qu’il affirme être la civilisation à venir. C’est dans ce contexte qu’à certains égards, il se fait le défenseur de l’héritage judéo-chrétien et non en vertu de croyances/non-croyances. Il exprime l’idée qu’il est bon d’avoir tordu le cou à certains régimes (théocratiques, patriarcaux, etc.), mais qu’il aurait fallu les remplacer par quelque chose de structurant plutôt que par la simple idée que chacun fait ce qu’il veut quand il veut. À ce titre, Mai 68 est pour lui, me semble-t-il, non pas mauvais en soi, mais un nihilisme en ce qu’il n’a pas proposé d’alternative.

La question de l’existence de Jésus

Déjà dans son traité d’athéologie, Michel Onfray nous disait, il y a 20 ans que « l’existence de Jésus n’est aucunement avérée historiquement. » (p. 157) Et c’est la thèse du livre « Théorie de Jésus ». Pour lui, Jésus a bien existé, mais comme concept. Il serait né d’une « relation textuelle ». C’est une figure, un symbole, un mythe. Pour autant, si c’est sa thèse principale, l’auteur nous propose surtout un parcours commenté de la vie de Jésus où il convoque plusieurs textes évangéliques, canoniques et apocryphes. Le sous-titre du livre nous l’avait laissé imaginer : « Biographie d’une idée. » C’est le premier point : je trouve qu’à force de s’attarder sur la question de l’historicité de Jésus, les commentateurs oublient de parler de la biographie qu’en fait Onfray, et notamment de l’herméneutique qu’il y déploie.

Si beaucoup de personnes s’élèvent contre la thèse d’Onfray pour affirmer que les vrais spécialistes et les vrais historiens ne remettent pas en cause l’existence de Jésus, peu de vrais spécialistes se prononcent eux-mêmes. Les théologiens font intervenir dans leur opposition des éléments théologiques et/ou traditionnel. Ainsi, ils ne se prononcent pas sur le même plan qu’Onfray. Peu creusent vraiment la question historique. Un l’a fait. Et cela tombe bien, car c’est un spécialiste : Michael Langlois. Dans une vidéo publiée sur Campus Protestant, il nous explique d’abord qu’il faut bien distinguer ce qui relève de la théologie de ce qui relève de l’histoire. Il y a ce qui relève de la foi, et ce qui relève des faits. Chose qui semble échapper à bon nombre d’apologètes, qui se veulent les chantres de la justification de l’existence de Jésus, comme justification que leur foi serait rationnelle, et qu’elle ne serait pas vaine.

Mais, bien plus : Michael Langlois ne balaie pas d’un revers de main le propos d’Onfray, mais y apporte une nuance. Il nous explique que de preuves au sens strict du terme, il n’en existe effectivement pas. Contrairement à ce qu’affirment ces fameux apologètes qui affirment que les historiens, et donc les croyants, détiennent les preuves de l’existence de Jésus. Mais qu’entendons-nous alors par preuve ? Langlois nous l’explique : un fragment archéologique, contemporain de Jésus, qui attesterait de son existence. En revanche, si nous ne disposons pas de preuve, d’un élément archéologique irréfutable, nous disposons de tout un tas de sources, sinon archéologiques, au moins historiographiques, qui sont des indices qui convergent tous vers l’existence d’une personne qui se serait appelée Jésus. Ainsi, et pour être précis dans les mots que j’utilise : nous ne disposons pas de preuve historique que Jésus a existé. En revanche, nous avons une multiplicité d’indices historiographiques convergeant qui font qu’il est vraisemblable de penser qu’il a existé. Langlois nous le dit : il est plus simple d’expliquer la convergence des sources par son existence que par sa non-existence. Pour autant, ce n’est pas, en soi, une preuve irréfutable, contrairement à ce que laissent entendre les contradicteurs d’Onfray. En tant qu’historien, son existence n’est donc pas une évidence, mais c’est l’hypothèse la plus plausible. Voilà qui ne contente ni les apologètes, ni Michel Onfray.

Mais, et je m’arrête là-dessus, ce qui me parait central dans ce que dit Langlois, je le redis, c’est qu’il faut bien distinguer le Jésus historique et le Jésus de la foi. Il nous dit que la foi (=confiance) n’a de sens que lorsqu’elle prend le relai là où la science s’arrête. Par la science, on construit un savoir. La foi prend le relai là où la science ne peut plus démontrer. C’est ce qui me semble intéressant dans la démarche de Michel Onfray : plutôt que de s’insurger de son propos, les croyants devraient, en lisant son livre, se rappeler qu’effectivement, Jésus et Dieu sont des affaires de foi et non de savoir. L’idée même de foi n’a rien à faire avec le fait de savoir qu’il aurait existé ou non. Bien plus, et c’est ma posture personnelle : le fait de savoir si Jésus est un personnage historique ou non me passe complètement au-dessus, cela m’indiffère au regard de la foi. Laissons l’histoire aux historiens et la foi aux croyants. Finalement, même si nous avions la preuve de l’existence historique d’un personnage qui s’appellerait Jésus, et que l’on pourrait l’accoler au Jésus des textes bibliques, rien ne dit encore que ce qui est décrit dans la Bible fait œuvre de témoignage historique. Comme je l’ai déjà dit dans un autre retour de lecture, les évangiles sont des hagiographies et non des biographies. En cela, je rejoins Michel Onfray : ce ne sont pas des textes historiques à lire de manière littérale, mais des textes allégoriques qui demandent à être interprétés. La vertu de son livre est de permettre de remettre la foi et l’histoire à leurs places respectives, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre.

L’herméneutique d’Onfray

L’herméneutique, l’interprétation, parlons-en. Là où je rejoins Onfray, c’est donc dans l’idée que ce qui importe, c’est l’allégorie qui est sous-tendue par le texte. D’une certaine manière, il y a là une posture « Bultmanienne » en ce sens qu’il faille démythologiser le texte. Comprendre qu’il faille séparer la démarche de foi de la démarche historique : ce qui compte, c’est l’interprétation et non pas de savoir si ce qui est écrit s’est bien passé ou non. Pour Onfray, la chose est dite : cela ne s’est pas passé. Pour ma part, cela m’indiffère. La démarche mythiste est intéressante (et comme le dit Langlois, saine) en ce qu’elle replace, encore une foi, la foi à sa juste place, dans le sens de la différencier de ce que l’on sait. En revanche, je ne trouve pas son herméneutique très bonne. J’aurais envie de dire que son herméneutique est même désastreuse. Cependant, je m’en abstiens, car finalement sa lecture est légitime, au moins autant que la mienne. C’est « son » Jésus qu’il décrit. Par la lecture de son livre, je ne fais que confronter le Jésus de Onfray au mien, tant l’interprétation est quelque chose de subjectif. Je me permets également d’affirmer que le Jésus qu’Onfray propose dit finalement plus de choses de lui que de Jésus lui-même. Comme mon Jésus parle plus de moi que de Jésus… et c’est pareil pour chacun d’entre nous.

En cela, je crois qu’Onfray tombe dans le même piège que la majeure partie des prédicateurs chrétiens : il projette sur son Jésus une vision objective et normative. Sans nul doute, si deux cents personnes devaient écrire une biographie de Jésus, nous aurions deux cents visions différentes proposées dans deux cents récits différents. Finalement, ce Jésus-là n’est pas moins légitime que celui d’un Metin Arditi ou d’une Amélie Nothomb. Pas moins que le mien. Pas plus non plus. Il est donc légitime d’en proposer sa vision. En revanche, il y a des prémices avec lesquelles je bloque. Par exemple, dans « Théorie de Jésus » il dit : « Faut-il être agrégé de philosophie allemande, diplômé d’une faculté de théologie, avoir fait de l’exégèse phénoménologique pendant dix années pour comprendre une parabole que Jésus destine aux gens simples, modestes, de la Palestine du 1ᵉʳ siècle de l’ère commune pour les amener au Royaume des Cieux? » (p.162). Ensuite de quoi il justifie l’interprétation d’un passage comme étant une démonstration de la violence de Jésus en partant de la parabole des convives (Matthieu 22, 2-14) sur laquelle il poursuit : « Car, que comprendre de cette histoire abracadabrantesque d’un roi qui convie des gens qui refusent de venir au mariage de son fil, et qui, vexé, commande à ses esclaves de rafler n’importe qui dans la rue pour que la cérémonie ne se fasse pas entre deux ou trois péquins et qui, constatant que, parmi les raflés, certains n’ont ni smoking, ni queue-de-pie, punit les séquestrés en leur promettant la géhenne ?«

Que dire, sinon que sans être agrégé de philosophie ou diplômé de théologie, l’herméneutique nécessite au moins quelques connaissances de la religion juive du premier siècle, d’histoire du Moyen-Orient, de géopolitique historique, des mœurs en vigueur à l’époque, ainsi que de grec pour pouvoir lire le texte avant traduction, sans quoi l’on risque de passer totalement à côté du texte et de sa portée symbolique ! Je m’accorde avec lui pour dire qu’à partir du moment où une partie du texte doit être interprétée, alors c’est tout le texte qui doit l’être, et que toute lecture littérale est nulle et non avenue. Mais si interprétation il y a, alors celle-ci doit se faire via un travail de remise en contexte minutieux, et non au doigt mouillé où simplement selon ce que cela nous évoque. De simples gens modestes du premier siècle à qui Jésus s’adresse ne sont pas de simples gens modestes d’aujourd’hui : un fossé contextuel les sépare. À ce titre, les images bibliques et leur portée symbolique doivent être interprété par des connaissances que les personnes lambdas ne possèdent pas. De la même manière dont je ne saurai mettre en doute la parole d’un plombier, d’un chirurgien, d’un avocat ou d’un machiniste sur son domaine de compétence, parce que je n’en ai pas les connaissances innées et que je n’ai pas étudié ces domaines, l’herméneutique de textes antique est une compétence qui s’acquiert, et qui n’est pas donnée à tous sans un minimum d’effort et d’investissement personnel.

En revanche, ce que je crois aussi, c’est que ce travail d’interprétation est à la portée de tous, pour peu que l’on y mette du sien et que l’on s’y investisse. Beaucoup d’ouvrages d’autres disciplines comme l’égyptologie, l’histoire, l’assyriologie, la philologie, etc., permettent d’apporter un regard critique sur le texte et d’ouvrir des portes d’interprétation. De plus, si l’on creuse un peu, la théologie fournit matière à réfléchir, pour peu qu’on l’on accepte de croiser les différents regards et les différentes interprétations. Je crois également qu’une fois transposé dans des termes contemporains, le message qu’il y a en filigrane des évangiles, lui, est accessible à tous. Pour autant, encore faut-il en actualiser l’expression.

Un autre point qui me parait intéressant à relever, est l’idée qu’Onfray fait de Jésus un antisémite. Son silence sur la circoncision qu’il interprète comme l’expression de sa caducité, le fait qu’il transgresse les lois juives du sabbat par exemple. Mais aussi l’idée qu’il s’insurgerait contre des prescriptions judaïques comme le fait de faire famille, en disant que « ceux qui ne haïssent pas leur famille ne sont pas prêts à le suivre ». Cela pour dire de Jésus qu’il serait antisémite. Si je pense qu’en effet, au regard des actes et des paroles de Jésus, il n’est pas étonnant, vu le contexte, que ses coreligionnaires eurent souhaité se débarrasser de lui, l’affubler du statut d’antisémite est un raccourci un peu rapide, voire abusif. Une autre lecture, qu’est la mienne, se veut à penser que plus qu’être antisémite, le personnage de Jésus remettait l’institution religieuse dont il faisait lui-même partie en face de sa propre violence, opérant comme un miroir. Son envie était me semble-t-il plutôt de revenir à l’esprit de la lettre, là où certains croyants s’étaient abandonnés à la lettre.

Conclusion

Ce livre est à lire. Mais pas à lire comme une proposition de lecture objectivante sur Jésus. Il est à lire comme le Jésus perçu par Michel Onfray. Il parle de son propre rapport à Jésus. Du fait du peu de contextualisation et de critique textuelle, mais d’une lecture qui semble plus brut des évangiles, l’interprétation qu’il en fait est certes légitime car la figure de Jésus est « publique » et chacun peut s’en saisir, mais elle n’a pas autrement grand intérêt.

En revanche, la question mythiste me parait beaucoup plus intéressante. Onfray questionne les sources, et cette démarche me parait saine. Les sources sont à examiner une par une pour les nuancer, que l’on s’accorde à dire que Jésus ait existé ou non. Par exemple, Tacite et Suétone, à qui l’on attribue des sources historiographiques fiables sur Jésus, écrivent également que l’empereur Vespasien aurait accompli des miracles, en rendant la vue à un aveugle, soignant des infirmes. Que cela nous apprend-il ? Qu’il faut peut-être, au-delà des mentions de Jésus ou des chrétiens dans les sources, examiner le corpus entier des auteurs desdites sources ! Si l’on considère que les sources de Tacite et Suétone sur Jésus sont fiables, quid de celles sur Vespasien ? Il aurait donc lui aussi littéralement accompli des miracles, et il faudrait prendre cette note historiographique au sérieux. Inversement, si l’on considère que celles sur Vespasien sont caduques, quid de celles sur Jésus ? Si l’on invalide une note historiographique d’un auteur, pourquoi en accepter une autre comme vraie ? De plus, notons que les miracles de Vespasien serait alors corroboré par deux historiens antiques. Cela fait-il œuvre de vérité pour autant ? Ces questions posées par la posture mythiste me paraissent intéressantes à tout point de vue.

Enfin, Onfray pose une question fondamentale sur les évangiles eux-mêmes : « Ces mêmes théologiens qui se réclament de la raison expliquent doctement que ce Jésus, fils de Dieu, est né d’une vierge sans l’aide d’un père, qu’il redonnait vie aux morts, marchait sur l’eau, rendait la vue aux aveugles, qu’il est mort sur une croix avant de descendre aux enfers, a ressuscité et est revenu sur Terre avant de monter au ciel, où il est toujours assis à la droite du Père, en attendant son retour physique sur Terre. Est-ce complotiste de douter de la véracité historique de pareils récits ? » Je ne crois pas. Je dirais même qu’il faut avoir un sacré culot pour oser affirmer, comme le font certains croyants, théologiens et apologètes, que l’on peut être rationnel et croire à tout cela. Voilà qui, ici aussi pose la question du rapport au texte que l’on entretien. M’est avis qu’en l’occurrence, une vision comme celle de Bultmann est tout à fait légitime et à explorer.