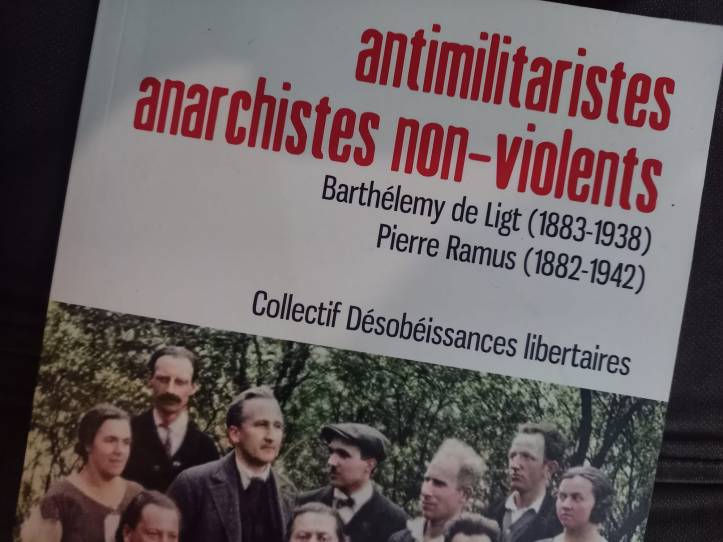

J’ai lu récemment un article percutant de Barthélemy de Ligt, publié en 1924, intitulé La révolution et l’antimilitarisme et publié dans le livre antimilitaristes anarchistes et non-violents à l’atelier de création libertaire. Ce texte, cent ans plus tard, reste d’une étonnante lucidité. De Ligt y analyse les raisons profondes de l’échec des révolutions prolétariennes, non pas seulement en accusant les classes dominantes, mais en pointant aussi la servitude intériorisée du peuple lui-même. Il y déploie une critique radicale de toute forme de domination (politique, militaire, économique) en insistant sur l’importance des moyens utilisés : on ne construit pas une société libre avec des outils autoritaires.

En lisant ce texte, une idée m’est venue : et si l’on utilisait cette analyse non pas uniquement pour relire les échecs politiques du XXe siècle, mais pour questionner les formes religieuses contemporaines ? Car elles aussi, à leur manière, prétendent parfois œuvrer à la libération, à la justice, à la fraternité. Mais leurs modes d’organisation, leur langage, leurs structures, leurs rituels, sont-ils toujours au service de cette visée ? Ne rejouent-ils pas parfois, malgré eux, les mécanismes mêmes de l’asservissement qu’ils prétendent combattre ?

J’ai donc tenté de reprendre les grandes intuitions de De Ligt, auxquelles je souscris, pour en faire une grille d’évaluation critique, non pour condamner, mais pour éprouver. Une sorte de miroir, posé devant les institutions religieuses, les traditions : qu’y voit-on reflété ? Des communautés émancipatrices, ou des formes subtiles de tutelle spirituelle ?

Cette relecture me semble d’autant plus pertinente que Barthélemy de Ligt lui-même n’écrivait pas depuis une extériorité froide ou purement idéologique : pasteur protestant dans sa jeunesse, il a progressivement quitté la foi, tout comme il a quitté le socialisme parlementaire pour rejoindre l’anarchisme pacifiste ; son parcours personnel incarne ainsi une double émancipation (spirituelle et politique) qui donne à sa critique une profondeur existentielle et fait de son texte non pas un manifeste abstrait, mais le fruit d’un chemin intérieur de rupture avec toute forme de domination, y compris sacrée.

Qui parle et qui décide ?

Barthélemy de Ligt dénonçait les figures qui parlent pro vobis omnibus (au nom de tous, à la place de tous) et qui, ce faisant, confisquent la parole. La question mérite d’être posée dans nos contextes religieux : qui, dans l’Église, a voix au chapitre ? Et surtout : de quelle manière cette voix s’exprime-t-elle ?

Dans bien des Églises, même ouvertes ou dites participatives, le message reste souvent formulé de manière impersonnelle, verticale, englobante. On dit “nous croyons que”, “l’Église affirme que”, ou pire : “Dieu veut que…”. Derrière ces formules, pourtant familières, se cache une dynamique subtile de dépossession. Car à force de parler pour les autres, on les empêche de parler depuis eux-mêmes. On leur retire, parfois sans malveillance, la possibilité d’être sujets de leur foi, de leur doute, de leur parole.

Il est donc essentiel d’interroger les circuits de la parole dans la vie ecclésiale. Qui écrit les liturgies ? Qui compose les prédications ? Qui décide du contenu des catéchèses, des textes lus, des prises de position publiques ? Y a-t-il place pour une parole qui ne soit pas homogène, pour une parole du “je”, située, fragile, mais authentique ? Ou bien l’Église reste-t-elle ce corps parlant qui s’exprime d’une seule voix, quitte à effacer la pluralité vivante qui la compose ?

Revenir à cette question, c’est retrouver une intuition simple mais subversive : la parole de foi ne se délègue pas. Elle ne se dicte pas. Elle se cherche, se dit, se tremble. Et une Église qui ne permet pas à chacun de parler en son nom propre, y compris pour dire autre chose que ce que le cadre prévoit, reste une Église où la libération est inachevée.

La structure est-elle horizontale ou hiérarchique ?

Dans son texte, Barthélemy de Ligt rappelle une vérité dérangeante : “Là où il y a pouvoir, il y a oppression.” Cette phrase, tranchante, ne vise pas seulement les dictatures militaires ou les États autoritaires. Elle nous pousse à interroger toute organisation où le pouvoir se concentre, y compris dans des contextes religieux apparemment bienveillants.

Dans nos Églises, quelle est la structure réelle du pouvoir ? Est-elle partagée, distribuée, co-construite ? Ou bien repose-t-elle sur une délégation plus ou moins implicite à quelques figures considérées comme légitimes – ministres, théologiens, responsables, anciens – souvent par habitude, par capital symbolique, ou simplement parce que “ça s’est toujours fait comme ça” ?

Il ne s’agit pas seulement de repérer des hiérarchies visibles, mais d’interroger la manière dont le pouvoir circule : qui décide des orientations théologiques, des priorités budgétaires, des grandes lignes pastorales ? Qui a le droit de contester, de questionner, de proposer autre chose ? Et surtout : y a-t-il des mécanismes pour désacraliser l’autorité – des mandats temporaires, des processus de redevabilité, des espaces de formation partagée, de désaccord reconnu ?

Une structure vraiment fraternelle ne se contente pas de promouvoir la convivialité : elle veille à ce que nul ne prenne racine dans une position d’autorité indéfinie. Elle fait de l’horizontalité une exigence concrète, pas une posture de façade. Car une Église peut prêcher l’égalité tout en la démentant par son organisation.

Quelle est la nature de la discipline ?

Barthélemy de Ligt oppose deux formes de discipline : l’une, ancienne, imposée de l’extérieur, fondée sur l’obéissance ; l’autre, nouvelle, librement choisie, enracinée dans une maîtrise de soi et une coordination volontaire autour d’un sens partagé. Ce contraste peut sembler lointain, mais il éclaire avec une acuité particulière les pratiques ecclésiales.

Car une Église peut, sans en avoir conscience, perpétuer une forme de discipline extérieure : celle qui attend de ses membres un comportement conforme, un engagement sans faille, une participation régulière, une foi sans trop de zones d’ombre. L’exigence morale peut alors devenir injonction, et la communauté, sans le vouloir, se faire normative. On valorise celles et ceux qui “s’impliquent”, qui “croient vraiment”, qui “tiennent bon”. Et l’on oublie que toute démarche authentique demande du temps, des pauses, des retours en arrière, des silences.

Il est donc légitime de se demander : l’engagement dans l’Église est-il librement consenti, ou tacitement attendu ? L’appartenance repose-t-elle sur la conviction intime ou sur la fidélité à des codes implicites ? La transmission de la foi s’ancre-t-elle dans une quête de sens partagée, ou dans le respect de ce qu’il faut croire, faire, transmettre ?

Une Église vraiment libératrice est celle qui n’a pas peur du doute, qui accueille les ralentissements, les réorientations, les cheminements non linéaires. Une Église où l’on apprend non pas à obéir, mais à discerner. Non pas à se soumettre, mais à se tenir debout, en confiance.

Le langage religieux est-il émancipateur ou infantilisant ?

Pour De Ligt, le pouvoir s’exerce moins par la force brute que par l’intériorisation de certains réflexes : respect imposé, humilité attendue, obéissance valorisée. Et ces réflexes passent souvent… par les mots. Le langage n’est jamais neutre. Il peut libérer, faire grandir, responsabiliser — mais il peut aussi infantiliser, réduire, enfermer.

Dans le domaine religieux, cette ambivalence est particulièrement sensible. Les mots que l’on emploie pour parler de Dieu, du ministère, du salut ou du péché ne sont pas de simples formulations : ils façonnent l’image que chacun se fait de soi, des autres, et de ce qui est “autorisé” ou “interdit”. Dire “Dieu commande” ou “Dieu appelle” n’a pas la même portée. Parler de “péché” comme d’une rupture de relation ou comme d’une faute morale à réparer n’implique pas les mêmes rapports à soi ni aux autres.

On peut donc se demander : le langage théologique laisse-t-il place à l’interprétation ? À la tension ? À la pluralité des compréhensions ? Ou bien fige-t-il les choses dans des formules closes, supposées définitives, devant lesquelles il faudrait se plier ? Est-on dans une dynamique de prescription, de correction, de balisage du chemin — ou bien dans une logique d’accompagnement, de maturation, de discernement ? Et par extension, un/des langages est-il imposé, et si oui par qui ? La parole à ceux qui ont d’autres pistes d’interprétation est-elle donnée ?

Une Église qui libère est une Église où l’on peut interroger les mots, les reformuler, les mettre en débat. Une Église qui ne sacralise pas son propre vocabulaire, mais qui l’ouvre, le travaille, l’ajuste. Car les mots de la foi ne devraient jamais servir à maîtriser les consciences, mais à les éveiller.

Quelle est la place du conflit et de la dissidence ?

Dans la perspective de Barthélemy de Ligt, un véritable socialisme, c’est-à-dire une société fraternelle et émancipée, ne peut pas cohabiter avec une logique de domination. Cette exigence ne vaut pas uniquement pour les institutions politiques : elle vaut tout autant pour les structures ecclésiales. Car là aussi, des formes d’autorité peuvent réduire au silence ce qui dérange, et rejeter ce qui ne rentre pas dans les cases prévues.

Alors posons la question : comment nos Églises traitent-elles le conflit ? La critique ? Le désaccord ? Y a-t-il des espaces, explicites et reconnus, où l’on peut dire “je ne suis pas d’accord” sans être perçu comme un fauteur de trouble ? Ou bien la cohésion communautaire repose-t-elle, consciemment ou non, sur l’évitement du conflit et la marginalisation des voix dissidentes ?

Il ne suffit pas d’accepter la diversité en théorie. Encore faut-il permettre aux expériences minoritaires (spirituelles, théologiques, existentielles) de s’exprimer pleinement, même lorsqu’elles viennent ébranler les évidences. Une Église vivante est une Église qui ne cherche pas à pacifier à tout prix, mais qui accueille la tension comme un ferment de croissance. Une Église où l’on peut désobéir, contester, bifurquer, sans être exclu.

Cela demande une culture du dialogue profond, du désaccord fécond, de l’écoute sans réflexe défensif. C’est rare. Mais c’est à ce prix qu’une Église peut cesser d’être un cadre à maintenir, pour devenir une maison hospitalière de l’existence partagée, y compris dans ses rugosités.

L’Eglise est-elle traversée par l’État, la bourgeoisie ou le marché ?

Barthélemy de Ligt constatait avec amertume que même les régimes se réclamant de la révolution avaient fini par employer des moyens bourgeois, reproduisant les logiques de domination qu’ils prétendaient abolir. Cette critique s’applique avec autant de force à l’institution ecclésiale : même animée de bonnes intentions, une Église peut reconduire les schèmes du monde qu’elle veut transformer.

Il ne s’agit pas seulement de collusion politique explicite. Le plus souvent, l’influence se fait par capillarité : la logique de l’entreprise, de la rentabilité, de l’image ou du rendement s’infiltre dans les pratiques. On parle de “gestion des ressources humaines”, de “projets pastoraux”, de “communication institutionnelle”. On évalue les ministères selon leur efficacité visible, on classe les paroisses selon leur dynamisme, on valorise les profils compétents, diplômés, disponibles.

La tentation est grande de modéliser l’Église sur l’école (où il faut transmettre), sur le service public (où il faut rendre des comptes), ou même sur l’entreprise (où il faut produire du résultat). À force de vouloir bien faire, on en vient parfois à oublier que la finalité de l’Église n’est pas d’être performante, mais d’être vivante. D’accueillir l’inattendu. D’être un lieu de lien, pas un organe d’efficience.

Dans ce contexte, il est salutaire de se demander qui, concrètement, est valorisé dans la communauté : les charismatiques qui parlent bien ? Les personnes disponibles qui remplissent les agendas ? Les théologiens formés qui savent manier les concepts ? Ou aussi ceux et celles qui doutent, qui tâtonnent, qui n’ont pas les bons codes, mais qui portent une vérité humaine que rien ne devrait effacer ?

Reconnaître ces influences bourgeoises ou étatiques, ce n’est pas faire un procès à charge. C’est se donner les moyens de ne pas les laisser dicter la forme de nos communautés. Car une Église qui se contente de changer les habits sans changer les logiques ne fait que reconduire, avec de nouveaux mots, les vieux ordres.

Synthèse et conclusion

Ce que cette grille de lecture propose, en s’inspirant de Barthélemy de Ligt, ce n’est pas un verdict définitif sur telle Église ou tel modèle. Ce n’est pas une doctrine alternative, ni une vérité révélée. C’est un outil d’évaluation critique, un faisceau d’indicateurs pour discerner, en conscience, si nos formes religieuses (locales ou globales) contribuent réellement à l’émancipation de celles et ceux qu’elles rassemblent.

Elle invite à se poser des questions précises, concrètes, souvent inconfortables. Non pour accabler, mais pour réveiller. Car une Église peut avoir des intentions nobles, un langage inclusif, une posture bienveillante… tout en reproduisant, par sa structure, ses rites, ses non-dits, les mêmes logiques de dépossession, de contrôle, d’autorité symbolique que les systèmes qu’elle prétend réformer.

Loin d’être un simple exercice critique, cette démarche est aussi une chance : celle de rendre les communautés plus vraies, plus humaines, plus libres. Une Église qui se laisse interroger, jusque dans ses fondations, est une Église qui choisit la vie plutôt que la répétition. Une Église capable de se repenser n’est pas faible : elle est vivante.

Car au fond, c’est peut-être là l’héritage le plus précieux de De Ligt : nous rappeler que si la critique peut venir du dehors, la libération en revanche ne s’impose pas du dehors, elle se construit dedans (et c’est valable pour tout contexte, y compris non religieux), dans nos façons de parler, de décider, de croire, de vivre ensemble. Et qu’aucune tradition, même sacrée, ne mérite d’être préservée si elle empêche les êtres de devenir pleinement eux-mêmes.

Pour prolonger : De Ligt face à la guerre civile

Quelques années après son article La révolution et l’antimilitarisme, Barthélemy de Ligt est invité à prendre la parole lors de la conférence triennale de la War Resisters’ International, en juillet 1937 à Copenhague. Il y prononce un discours intitulé Le problème de la guerre civile. Nous sommes alors en pleine montée des totalitarismes. La guerre d’Espagne fait rage. Les pacifistes sont tiraillés entre le refus absolu de la violence et la tentation de prendre les armes contre le fascisme. C’est dans ce contexte brûlant que De Ligt intervient. Son propos reste fidèle à sa ligne : aucune guerre, fût-elle civile ou “juste”, ne peut accoucher d’une société libre si elle repose sur des moyens violents et autoritaires. Car la guerre, même menée au nom de la liberté, engendre toujours des logiques de commandement, d’obéissance, de hiérarchie. Et une fois la guerre finie, ces logiques survivent.

Mais surtout, De Ligt refuse de réduire l’alternative à un choix binaire : se soumettre ou se battre. Il esquisse une autre voie : celle de la résistance non violente, active, inventive. Une résistance qui ne reproduit pas les structures qu’elle conteste, mais qui en invente d’autres. Une résistance qui ne cherche pas à prendre le pouvoir, mais à le dissoudre dans des formes nouvelles de vie partagée. Ce discours entre en résonance directe avec les questions que nous avons soulevées ici.

Car ce que De Ligt dit des États et des armées, nous pouvons aussi l’entendre pour nos Églises : Une Église qui se pense alternative mais conserve des structures de pouvoir, des formes de contrôle, ou une parole confisquée, reconduit les logiques qu’elle voudrait dépasser. Elle ne devient alors qu’un espace de guerre froide : guerre des normes, guerre des places, guerre des silences. En ce sens, il ne suffit pas de dire qu’on veut une Église fraternelle ou inclusive. Il faut se demander si les moyens employés portent déjà en eux la liberté qui est proclamée.